第一百三十五章 参谋(2/3)

,可以保证十万官军主力跨越太行山攻河东时,一年内后勤无忧。

相关的方案,以及具体实施方案,李笠已经和宰辅们看过,也召集了军中相关 员开会议过几次,确定大体没问题。

员开会议过几次,确定大体没问题。

李昉也看过方案,想到方才父亲特地讲解的“钓鱼工程”,他便和几个参谋探讨起来。

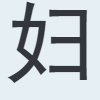

他不问“物”,问的是“ ”。

”。

大量调动 力来维持“独

力来维持“独 车运输线”,这些

车运输线”,这些 力当然是太行山东的河北地区百姓。

力当然是太行山东的河北地区百姓。

这些百姓被征发服劳役,参加灭国之战,因为山区运输十分辛苦,而且持续时间长,服役期限必然超过一个月。

那么,他们家中怎么办?到了农忙季节,家里农活谁来 ?

?

一个壮劳动力长期离家,家中经济来源少了,万一碰到急事,家里老弱 孺无依无靠,或者举债,然后因为收

孺无依无靠,或者举债,然后因为收 减少,还不起,利滚利,怎么办?

减少,还不起,利滚利,怎么办?

服役的青壮,在运输期间,吃住条件如何保证?若病了,怎么安排治疗、休息养病?

是不是要带病运输?

如果战事真的持续将近一年,这么多青壮的 休,怎么才能做到公平?

休,怎么才能做到公平?

李昉问的问题,全都是关于服役百姓该如何组织、管理、奖惩以及安顿。

道理很简单,他要提防被 “钓鱼”,因为一旦“工程成本失控”,会祸害许多百姓。

“钓鱼”,因为一旦“工程成本失控”,会祸害许多百姓。

青壮劳动力,是各自家庭的顶梁柱,顶梁柱没了,家也就没了。

而这一个个家庭,就是王朝的根基,代表着赋税,代表着服劳役的劳动力。

李笠见儿子问得很仔细,没有打扰,看着几个侃侃而谈的参谋,很满意:专业 士,就该有专业

士,就该有专业 士的样子。

士的样子。

自从有了战争,就有了后勤运输、保障,所以,后勤运输、保障的相关知识,自古以来就有。

但这种知识上不得台面,因为对于士 而言,粗鄙军吏掌握的技能,不值一提。

而言,粗鄙军吏掌握的技能,不值一提。

教 如何打仗的兵法,倒是有不少传世著作,这些兵法,当然会强调后勤的重要,但具体怎么保证后勤,不会说太细。

如何打仗的兵法,倒是有不少传世著作,这些兵法,当然会强调后勤的重要,但具体怎么保证后勤,不会说太细。

而具体详细描述军事后勤技术的书,甚至专门的军事后勤学说,没有。

因为这种知识,其实等同于民政中的物资转运、 员征发和管理知识,无非是办的事是民政还是军务,所以被视为“吏学”,不受“主流”重视。

员征发和管理知识,无非是办的事是民政还是军务,所以被视为“吏学”,不受“主流”重视。

只有那些具备地方执政经验,或者打过许多仗的将军,才会对后勤运输、保障知识,有不同程度的了解。

甚至,军事后勤、保障知识,成了“将门家学”的一部分,长辈将其作为家传知识,传给自家 。

。

而不会作为学校的教育内容,对学生进行教授。

如此一来,战略层面的后勤规划、成本估算,一般需要民政官署的 员来承担,但战场军事运输和安全环境下的民政运输又有不同。

员来承担,但战场军事运输和安全环境下的民政运输又有不同。

导致估算出来的后勤成本,只是个大概的数字,而等到战争开始后,基本上大幅上涨是必然。

所以,想要较好的估算军事行动的后勤成本,并在开战后,控制后勤成本的上涨,需要有地位高、专业知识丰富的专业 员来承担这一职责。

员来承担这一职责。

于是,参谋一职应运而生。

参谋,由一定级别的军官担任,要有带兵经验, 军校学习专业知识,毕业后履职。

军校学习专业知识,毕业后履职。

作为一个群体,全程参与到作战、行军、后勤的谋划中去,参与决策、执行以及监督。

所谓“专业知识”,以后勤运输计,有几点要很专业:

一,什么规格的桥(桥面宽度),其每小时通行能量( 、车、马)是多少,要掌握。

、车、马)是多少,要掌握。

二,各种典型道路路况,每小时通行量(各类运输工具)是多少,要掌握。

三,水路运输,不同水位,能有什么吃水量的船只通行,每 货运量最大能有多少,要掌握。

货运量最大能有多少,要掌握。

四,水、陆转运,如何调度、调配 手,如何编组

手,如何编组 力运输队、畜力运输队。

力运输队、畜力运输队。

以上总总,其实都是在总结前 经验的基础上,将其量化,用“每小时通行量”、“每

经验的基础上,将其量化,用“每小时通行量”、“每 货运量”等指标,来量化后勤运输、保障各环节的成本。

货运量”等指标,来量化后勤运输、保障各环节的成本。

如此一来,可以在开战前的“庙算”环节,根据作战方案,规划后勤补给路线(粮道)。

给皇帝和宰辅们拟定几套合理的后勤方案,估算相应的后勤成本。

开战后,可以尽可能控制后勤成本的增加,尽可能避免成本失控。

只有后勤稳了,前线军队才稳,将领才可以更加从容和敌军周旋。

当然,参谋的职责不光是保障后勤,还要参与作战、行军规划,用集体的智慧来协助军队打胜仗。

参考后世,专业化的“参谋部”,应该是一支新式军队的大脑,而依赖天才将领带兵挑大梁的传统做法,变数太大了。

毕竟天才难得。

李笠见儿子问

本章未完,点击下一页继续阅读。